Гир для настройки проволочных антенн. Настройка простых антенн

В данной статье рассматриваются практические вопросы настройки и конструктивного исполнения антенны "квадрат".

Настройка

На самом первом этапе настройки необходимо симметрировать и согласовать фидер и вибратор "квадрата".

Для двухэлементных антенн с расстоянием между элементами 0.2L при питании 75-омным коаксиальным кабелем наиболее популярным является применение высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце. Схемы и конструкции таких трансформаторов неоднократно публиковались в литературе. Следует лишь напомнить, что трансформаторы должны иметь достаточный зазор между витками провода (2-3 мм), изолированного от сердечника, и быть защищены от влаги.

Для трех- и четырехэлементных антенн с входным сопротивлением менее 50 Ом (то есть, когда сопротивление фидера превышает входное сопротивление) наиболее эффективно симметрирование и согласование с применением настраивающейся линии - гамма-согласующего устройства. Примерные исходные данные таких устройств приведены в табл. 1. Диаметр провода линии может быть взят таким же, как и для рамки излучателя (1,5-2,5 мм), расстояние между проводами рамки и линии - в пределах 5-10 см.

Диапазон, МГц

линин, см

конденсатора, пФ

Для каждого диапазона желательно иметь отдельный питающий кабель со своим согласующим устройством, так как различные комбинации, затрудняя настройку, не позволяют получить хорошего согласования на всех диапазонах.

Для настройки антенн радиолюбителю необходимо иметь следующие приборы: измеритель КСВ, генератор, полуволновой диполь, коротковолновый приемник с линейным индикатором силы принимаемого сигнала, аттенюатор с общим затуханием до 50 дБ и переключением ступенями через 3 дБ.

Настройку антенны надо начинать с определения рабочей частоты системы в целом. Для этого в разрыв питающего фидера включают измеритель и измеряют КСВ по диапазону через каждые 50 кГц. По данным измерения строят график и по минимальному значению определяют частоту настройки. Изменением длины вибратора перемещают минимум КСВ на заданную частоту. Для антенн, имеющих гамма-согласующие устройства, можно изменять частоту в пределах ±30 кГц изменением длины согласующей линии и емкости конденсатора. Настройку на заданную частоту можно выполнять на небольшой высоте (1-2 м) от земли (крыши), взяв поправку по частоте (минус 75 кГц для 14 МГц и пропорционально - для других диапазонов). После этого, подняв антенну на рабочую высоту, необходимо еще раз проверить КСВ по каждому диапазону. При правильной настройке КСВ должен быть около единицы на заданной средней частоте каждого диапазона. На краях диапазона он будет повышаться, причем тем больше, чем больше элементов имеет антенна: двухэлементного "квадрата" в диапазоне 14 МГц- до 1,2-1,3, трехэлементного - до 1,5-1,6, четырехэлементного - до 1,8-2. Это объясняется тем, что по мере увеличения числа элементов система становится более узкополосной. Поэтому же, кстати, оптимальные характеристики, полученные на рабочей частоте, будут ухудшаться при расстройке по диапазону. Последнее обстоятельство более существенно, чем увеличение КСВ, которое приводит лишь к росту потерь мощности в фидере, имеющих небольшие величины.

После настройки антенны на заданную частоту можно приступить ко второму этапу - настройке пассивных элементов, то есть к получению диаграммы направленности. Следует отметить, что от этой работы зависит качество антенной системы. Поэтому радиолюбитель не должен останавливаться на первых удовлетворительных результатах и довести настройку до получения наивысших характеристик.

Этот этап начинают с настройки рефлектора по максимальному подавлению излучения назад. Для этого на расстоянии не менее 2L на высоте, равной высоте центра антенны, устанавливают горизонтальный полуволновый вибратор (при горизонтальной поляризации "квадрата"), к которому подключают генератор, настроенный на рабочую частоту. К вибратору "квадрата" подключают приемник. Направив "квадрат" рефлектором на генератор, перемещают перемычку короткозамкнутого шлейфа рефлектора, добиваясь наименьшего значения сигнала в приемнике.

При настройке двухэлементных антенн после этого проверяют изменение КСВ по диапазону. Аналогичным образом настраивают антенну на других диапазонах, после чего проверяют настройку рефлектора и изменение КСВ, начиная с первого диапазона. Такую серию последовательных подстроек надо выполнять, пока изменения параметров при каждой подстройке превышают точность измерений.

В заключение снимают диаграмму направленности и определяют отношение излучений вперед/назад на рабочих частотах каждого диапазона. Окончательно диаграмму лучше всего снять по сигналам радиостанций, находящихся в двух зонах: ближней (до 10-15 км) и дальней (800- 2000км).

Таким же путем настраивают трех-и четырехэлементные антенны. Директор (директоры) настраивают по максимальному сигналу на индикаторе выхода приемника, развернув "квадрат" на генератор. Следует иметь в виду, что настройка директора (директоров) не так резко выражена, как настройка рефлектора, поэтому требует большего времени и внимания.

Для сокращения времени полезно использовать устройство для дистанционного перемещения перемычек короткозамкнутых шлейфов, предложенное В. Бегуновым (UW3HY). см. "Радио", 1975. №7, с. 11.

Следует предостеречь малоопытных коротковолновиков, занимающихся настройкой направленных антенн впервые, от определения характеристик по оценкам сигнала другими радиолюбителями. Дело в том, что при такой оценке трудно учесть влияние ряда объективных и субъективных факторов, которые в конечном итоге могут привести к ошибочным выводам. Если же принято решение провести эксперимент, надо убедиться, что: прохождение радиоволи не отличается какими-либо аномальными явлениями и в обоих пунктах одно и то же время суток (исключая сумерки); поляризация антенн одинакова; корреспондент имеет возможность измерять сигнал на линейном участке своего приемника и индикатора выхода, а методика измерений не отличается от общепринятой; получены повторяемые результаты.

Чтобы исключить хотя бы часть субъективных причин, лучше всего параллельно проверять характеристики антенны в режиме приема.

Подобная методика все же может быть использована для настройки простейшей антенны - двухэлементного "квадрата". При такой настройке набирают статистические данные по измерению отношения излучений вперед/назад в режиме приема различных станций, работающих вблизи рабочей частоты, при различных длинах короткозамкнутого шлейфа рефлектора и определяют его оптимальную длину. На радиостанции UA3CT этот метод был проверен и дал хорошие результаты. Однако для получения достоверных результатов пришлось выполнить большое "количество измерений при расстоянии до корреспондентов от 800 до 2000 км. Каждая точка наносилась на график после усреднения. Измерения выполнялись через каждые 10 см длины шлейфа рефлектора, а вблизи от максимального значения отношения излучений вперед/назад - через 3-5 см.

Для антенн, имеющих более двух элементов, этот метод непригоден, так как уловить изменения сигнала по случайным станциям при настройке директора невозможно.

Варианты "квадратов"

Приведем несколько практических схем антенн с короткими комментариями, предоставив решение конструктивных вопросов самим радиолюбителям а зависимости от их возможностей.

Поскольку двухэлементный "квадрат" широко распространен и по нему имеется много публикаций (как в СССР, так и за рубежом), мы считаем нецелесообразным приводить уже известные варианты антенны. Ограничимся рассмотрением двухэлементной антенны на 14 МГц с активным питанием рефлектора, которая была впервые создана авторами, испытана в 1968 году на радиостанции UA3CT и вызвала интерес у многих радиолюбителей. Принцип работы этой антенны состоит в том, что ток питания рефлектора сдвинут по фазе относительно тока питания вибратора на угол, при котором получается нан. большее излучение энергии в сторону главного направления и наименьшее - в противоположном направлении.

Антенна схематически изображена на рисунке. Расстояние между элементами равно 0,2L. Рефлектор и вибратор соединены отрезком коаксиального кабеля, длина которого и противофазное включение в рамки обеспечивают требуемый сдвиг фаз. (О расчете фазосдвигающей линии для антенны с активным питанием рефлектора рассказано в статье "Антенна с активным рефлектором" в журнале "Радио". 1968, №9. с. 17). К коаксиальному кабелю в строго рассчитанной точке подключен питающий фидер.

Для согласования с входными сопротивлениями рамок использованы гамма-согласующие устройства, установленные в их нижних углах. Эти устройства имеют несколько необычный вид. С обоих сторон к рамкам подключены по два короткозамкнутых шлейфа шириной 12-15 см. К середине перемычки одного из шлейфов рефлектора присоединен провод, который, проходя через изоляционные распорки параллельно проводам шлейфа, через конденсатор С1 соединяет перемычку с центральной жилой коаксиальной линии. Точно таким образом, но противофазно, подключен вибратор.

На рабочую частоту антенну настраивают подбором длины шлейфов вибратора, минимального КСВ добиваются с помощью двух гамма-согласующих устройств, а максимального подавления излучения назад - подбором длины шлейфов рефлектора и длины коаксиальной линии. Надо отметить, что настройка такой антенны требует больших навыков, терпения и времени.

После настройки антенны были получены следующие характеристики: усиление-12 дБ, отношение излучений вперед/назад-30 дБ, отношений излучений вперед/вбок - больше 30 дБ, подавление задних лепестков - на 20 дБ ниже основного, КСВ на рабочей частоте (14150 кГц) - 1,02.

Среди трехэлементных квадратов наиболее удачна конструкция, созданная советским радиолюбителем А. Ф. Камалягиным (UA4IF). Антенна рассчитана для работы на диапазонах 14 и 21 МГц. Конструктивные данные антенны приведены в табл. 2. Ее входное сопротивление- около 50 Ом на каждом диапазоне, поэтому в качестве фидера можно применить 50-омный кабель, подключив его к рамке непосредственно или (лучше) через симметрирующий трансформатор. Можно применять и 75-омный кабель, но с гамма-согласующим устройством. Фидер для каждого диапазона отдельный.

Частота

настройки,

Вибратора

Длина рамки, м

Расстояние, м

Рефлектора

Директора

Вибратор-

рефлектор

Вибратор-

директор

Антенна имеет следующие расчетные характеристики: усиление относительно изотропного излучателя - 11,5 дБ на 14 МГц и 12 дБ на 21 МГц; отношение излучений вперед/ назад - около 30 дБ на обоих диапазонах; отношение излучений вперед/вбок - более 35 дБ на обоих диапазонах; КСВ на рабочих частотах - около 1.

Следующая антенна, которая, на наш взгляд, заслуживает внимания, - трехэлементный "квадрат" на три диапазона, построенный американским радиолюбителем WA7NFH. Ее данные также приведены в табл. 2.

Входное сопротивление такой антенны на всех диапазонах менее 50 Ом, поэтому целесообразно применение гамма-согласующего устройства. Автор применял специальный трансформатор на ферритовом кольце, обеспечивающий согласование рамок всех диапазонов (КСВ=1) с одним 50-омным коаксиальным кабелем. Антенна имеет достаточно хорошие характеристики на диапазонах 21 и 28 МГц, удовлетворительные - на диапазоне 14 МГц и очень компактные размеры (длина траверсы - всего 4,88 м).

Параметры антенны WA7NFH, определенные расчетным путем, соответственно на 14, 21 и 28 МГц таковы: усиление относительно изотропного излучателя-10, 11,5 и 12 дБ, отношение излучений вперед/назад - 27, 30 и 28 дБ.

Последняя трехэлементная антенна "квадрат", которую, мы считаем, следует показать (в качестве отрицательного примера),-это трехэлементный "квадрат" на 14 и 21 МГц, построенный канадским радиолюбителем VE7DG (см. табл. 2).

Из четырехэлементных антенных систем типа "квадрат" наибольшей популярностью пользуется антенна WOAIW с одинаковым расстоянием между элементами (3,05 м), рассчитанная для работы на 14, 21 и 28 МГц (см. табл. 3). Ее входное сопротивление на диапазонах 14 и 21 МГц - около 50, на диапазоне 28 МГц - около 40 Ом. Автор предлагает непосредственное включение 50-омного кабеля на 14 и 21 МГц, а на 28 МГц-через отрезок длиною 175 см 75-омного коаксиального кабеля.

Частота

настройки

Вибратора

Длина рамки, м

Рефлектора

Директоров

Антенна имеет оптимальные характеристики на 21, хорошие-на 28 и удовлетворительные-на 14 МГц. Однако эти "удовлетворительные" характеристики сравнимы с оптимальными характеристиками трехэлементного "квадрата". Это, а также очень простая симметричная конструкция,- вот, очевидно, причины большой популярности антенны W0AIW среди радиолюбителей. Следует отметить еще потенциальную возможность этой антенны: на ней можно разместить двухэлементный "квадрат" на 7 МГц с расстоянием между элементами 0,2L.

Перечень вариантов "квадратов" можно было бы продолжать (разработаны конструкции пяти- и шестиэлементных антенн), но, нам кажется, в этом нет необходимости, так как основные выводы и рекомендации, к которым пришли авторы в результате экспериментов и расчетов, достаточно хорошо проиллюстрированы.

Литература

- К. Ротхаммель. Антенны. М.. "Энергия", 1969.

- I. Ikrenуi. Amaterske kratkovol-nove antenny. Bratislava, 1972. W. 0 r r. All about qublcal quad antennas. Radio publications Inc.. Wilton, 1959.

- R. Fitz. Yagi vs quad. "QST", 1966. №11.

- J. Lindsay, Jr. Quads and yagls. "QST". 1968, №5.

- J. Parгоtt, Jr. Quad vs triband yagi. "QST". 1972, №2.

- В. Бекетов, К. Харченко. Измерения и испытания при конструировании м регулировке радиолюбительских антенн. М.. "Связь", 1971.

- А. А. Пистолькорс. Антенны. М., Связьиздат. 1947.

- Г. 3. Айзенберг. Коротковолновые антенны. М.. Связьиздат, 1962.

- С. И. Надененко. Антенны. М.. Связьиэдат, 1969.

- А. Снесарев. Антенна с активным рефлектором. "Радио", 1968. №9, с. 17.

- В. Бегунов. Шлейф для дистанционной настройки антенны. "Радио", 1975. №7. с. 11.

- Радио №7, 1976 г.

Публикация: www.cxem.net

(ГИР) —универсальный измерительный прибор. С помощью его настраивают высокочастотные каскады приемников, радиостанций и измеряют частоты колебательных контуров, емкости конденсаторов и индуктивности катушек и производят ряд других измерений.

Рис. 31. Схема гетеродинного измерителя резонанса.

Схема ГИР показана на рис. 31. Прибор представляет собой генератор высокой частоты, собранный по схеме-трехточке на лампе Л1. Изменения сеточного тока лампы фиксируются микроамперметром. Питание прибора осуществляется от одиополупернодного выпрямителя переменного напряжения сети.

Принцип пользования прибором заключается в том, чтобы при любом измерении отмечать, на какой частоте происходит резонанс, характеризующийся резким падением сеточного тока лампы. Если на анод лампы ГИР подавать небольшое напряжение, чтобы генератор не возбуждался, а затем поднести катушку ГИР к контуру работающего передатчика, то во время резонанса прибор даст более высокие показания. Прибор имеет шесть сменных катушек, рассчитанных на частоты от 1,5 до 150 Мгц.

Генератор ГИР монтируют в отдельном металлическом корпусе и разъемом соединяют с выпрямителем трехжильным экранированным проводом длиной 50 см (рис. 32). Микроамперметр находится на лицевой панели корпуса выпрямителя.

Рис. 32. Внешний вид гетеродинного измерителя резонанса.

Монтаж генератора нужно выполнять короткими проводниками, иначе прибор трудно будет настроить на частоту 150 Мгц. Лампу помещают возле колодки для включения сменных катушек. Все провода и конденсаторы, идущие на «землю», соединяют с корпусом в одной точке.

Детали. Трансформатор питания Tpi от любого лампового радиоприемника 3-го класса. Важно лишь, чтобы у него обмотка накала ламп была на 6,3 в и повышающая обмотка — на напряжение 150—200 в.

Намоточные данные катушек L1—L5 приведены в табл. 2. Каркасами катушек служат стержни из изоляционного материала — текстолита, эбонита, органического стекла.

Катушка L6 (рис. 32), рассчитанная на диапазон частот 80—150 Мгц, бескаркасная. Она представляет собой незамкнутую вытянутую петлю высотой 45 мм из провода МГ диаметром 2 мм. Отвод сделан на расстоянии 30 мм от заземленного конца.

Выводы и отводы катушек припаивают к штырькам октальных цоколей радиоламп. Для подключения катушек к генератору используют восьми-штырьковую фарфоровую панельку. Для градуировки прибора нужны генераторы стандартных сигналов высокой частоты типов ГСС-6 и ГВМ.

При включении любой катушки в панель генератора ГИР стрелка микроамперметра отклоняется. Резистором R2 устанавливают стрелку прибора в среднее положение шкалы прибора.

Настройку ГИР начинают с катушки L1 Частоту ГСС устанавливают около 2 Мгц, выходное напряжение максимальное. К выходным зажимам ГСС подключают катушку, содержащую 8 витков провода ПЭЛ 0,5. Диаметр катушки должен быть такой, чтобы ее можно было свободно надеть на каркас катушки ГИР. Движок резистора R2 устанавливают в положение, при котором ГИР не генерирует. Катушку ГСС надевают на катушку L4 ГИР и конденсатором C1 добиваются максимального отклонения стрелки прибора —, индикатора настройки. Затем проверяют диапазон частот, перекрываемый ГИР с этой катушкой (для L1 1,55—3,5 Мгц), Если диапазон частот значительно отличается от указанного в табл. 2, то несколько изменяют данные катушки, чтобы установить нужный диапазон частот.

Если стрелка индикатора не отклоняется и, следовательно, невозможно определить резонансную частоту ГИР, тогда включают телефоны в гнезда: при настройке контура ГИР в резонанс с частотой ГСС в телефонах будет слышна модуляция ГСС.

Так настраивают все катушки ГИР. Так как ГСС рассчитан на частоты до 26 Мгц; то катушки L5 и L6 настраивают с помощью генератора метровых волн.

Шкалы частот первых трех диапазонов (катушки L1—L3) чертят на одной половине диска на корпусе генератора ГИР, а шкалы трех остальных диапазонов (катушки L4—L6)—на второй половине диска. Стрелку шкалы делают из органического стекла шириною 12 мм и длиною во всю шкалу. Посередине стрелки наносят риску, которую заливают черной тушью. Стрелку надевают на ось конденсатора переменной емкости и по риске производят отсчет частот.

Измерения с помощью гетеродинного измерителя резонанса

Измерения с помощью ГИР сводятся в основном к сравнению резонансных частот электрических контуров. Чтобы произвести те или иные измерения, в ГИР вставляют катушку соответствующего диапазона частот (иногда сменяют несколько катушек, когда частота измеряемого контура неизвестна) и индуктивно связывают ее с катушкой исследуемого контура. Наблюдая за стрелочным индикатором ГИР, вращают ручку конденсатора переменной емкости, добиваясь резонанса частот. Резонанс фиксируют по резкому уменьшению показаний стрелочного индикатора.

Характер изменения показаний индикатора зависит от добротности катушки и степени связи измеряемого контура с катушкой ГИР: чем выше добротность контура, тем значительнее изменения показаний индикатора.

Измерение коэффициента связи между двумя катушками. С помощью ГИР довольно точно можно измерить коэффициент связи между катушками индуктивности. Делают это так (рис. 38). К одной из этих катушек, лучше всего к катушке с наибольшей индуктивностью L1, подключают конденсатор емкостью 20—100 пф, дважды измеряют резонансную частоту получившегося контура — при разомкнутой второй катушке L2 и при замыкании ее коротким отрезком провода. Соответственно получают две частоты; f1 и f2. Коэффициент связи между катушками определяют по формуле

Рис. 33. Схема измерения коэффициента связи между катушками индуктивности.

Этим методом можно измерять коэффициент связи от 0,1 до 0,7. Меньший коэффициент связи измерить трудно, так как разница между частотами ft и f2 мала. При коэффициенте более 0,7 из-за шунтирующего действия второй катушки падает добротность измеряемой катушки, и точно определить резонанс частоты трудно.

Определение частоты ВЧ генератора.

Для определения частоты генератора, в том числе и вспомогательного гетеродина приемника, переменным резистором (на рис. 31—R2) срывают генерацию ГИР, подносят его катушку к катушке исследуемого генератора и, изменяя емкость конденсатора настройки и сопротивление переменного резистора, добиваются наибольшего отклонения стрелки прибора ГИР. Частоту генерации определяют по шкале конденсатора переменной емкости ГИР в момент резонанса. При этом связь катушки ГИР с генератором ослабляют до минимума: чем меньше эта связь, тем точнее будет определена частота генерации.

Частоту генератора, мощность которого превышает 1 вт, надо измерять очень осторожно, чтобы не повредить прибор ГИР из-за большого тока через него. В этом случае достаточно поднести катушку ГИР к катушке генератора не ближе 20—40 мм. По мере настройки ГИР в резонанс с частотой генератора его постепенно относят от катушки генератора дальше. Это предупреждает повреждение прибора и дает более точный отсчет частоты.

Измерение индуктивности катушки. Для измерения индуктивности катушки к ней подключают конденсатор, емкость которого известна, и с помощью ГИР измеряют резонансную частоту получившегося контура. Индуктивность катушки определяют по формуле

где L — измеряемая индуктивность, мгн\ С — известная емкость конденсатора, пф; f — резонансная частота контура, Мгц.

Для измерения индуктивности катушки с большим числом витков емкость подключаемого к ней конденсатора должна быть 150~ 300 пф. При измерении индуктивностей катушек УКВ диапазона его емкость должна быть 25—30 пф. Для упрощения расчета индуктивности катушек диапазонов средних и длинных волн к ним подключают конденсатор емкостью 100 пф.

Измерение емкости конденсатора производят с помощью эталонной катушки, индуктивность которой известна. Индуктивность этой катушки может быть от 10 до 200 мгн. Методика измерения такая же, как при измерении индуктивности катушки, с той лишь разницей, что эталоном является не емкость, а индуктивность. Отмечая точку резонанса, определяют емкость конденсатора по той же формуле, только емкость и индуктивность меняют местами:

где С — измеряемая емкость, пф; L — индуктивность катушки, мкгн f — резонансная частота, Мгц.

Этим способом можно измерять емкости конденсаторов от 10 до 1500 пф.

Настройка антенны с помощью ГИР заключается в измерении ее резонансной частоты. Для этого используют индуктивную (рис. 34) или емкостную (рис. 35) связь ГИР с антенной. Выбор места связи ГИР с антенной и вид связи (емкостная или индуктивная) имеют значение при измерении резонансной частоты антенны. Для точного измерения резонансной частоты антенны нужно знать хотя бы приблизительно частоту, на которой будет работать антенна. Коэффициент связи должен быть больше, чем при определении резонансной частоты контура. Особенно сильная связь антенны с ГИР должна быть на частотах меньше 10 Мгц.

Если длина антенны более половины длины волны, то применяют емкостную связь (через конденсатор емкостью 5— 15 пф). При длине антенны меньше половины волны используют индуктивную связь. При настройке полуволновых вибраторов место разреза вибратора соединяют проводом так, чтобы образовался виток связи (рис. 36) который при настройке подносят к ГИР.

При помощи ГИР можно согласовать антенну с кабелем, а кабель с выходом передатчика. Существует такое правило: при правильном согласовании антенны с кабелем и с передатчиком резонансная частота антенны не должна изменяться при подключении к ней кабеля. Поэтому, изменяя связь ка-беля с передатчиком и размеры симметрирующих элементов, добиваются, чтобы частота ГИР при отключении антенны от кабеля или кабеля от передатчика почти не изменилась.

При измерении резонансной частоты фидеров (кабелей) с малым волновым сопротивлением учитывают, что их индуктивность очень мала (доли микрогенри), поэтому определение резонансных частот проводят тщательно.

В.В. Вознюк. В помощь школьному радиокружку

Ключевые теги: радиолампы, Вознюк, Измерения

Основные параметры антенны.

1. Резонансная частота.

2. Импеданс антенны.

3. Диаграмма направленности.

4. Коэффициент усиления.

5. К.С.В.

Дадим краткую характеристику основным параметрам антенны.

Резонансная частота. Антенна излучает электромагнитные волны, когда к ней приложено возбуждающее колебание. Эффективность ее излучения наибольшая, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой. Как правило, длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте. Однако из-за емкостных и концевых эффектов электрическая длина антенны больше, чем ее физическая длина. На резонансную частоту антенны влияют: близость расположения антенны над землей или какого-нибудь проводящего объекта. Если это антенна многоэлементная, то резонансная частота активного элемента, может изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от расстояния активного элемента по отношению к рефлектору или директору.

Импеданс антенны. Импеданс антенны меняется вдоль ее длины. Точка максимального тока и минимального напряжения соответствует наименьшему импедансу и называется точкой возбуждения. Импеданс в этой точке, называют входным импедансом и он состоит из активного сопротивления излучения антенны и реактивной составляющей. В резонансе реактивная составляющего входного импеданса должна быть равна нулю. На частотах выше резонансной импеданс имеет - индуктивный характер, а на частотах ниже резонансной - емкостной характер. На практике реактивная составляющая импеданса меняется от нуля до + 100 Ом. Импеданс антенны зависит и от других факторов, например от близости ее к поверхности Земли или проводящим поверхностям. В идеальном случае полуволновой симметричный вибратор имеет сопротивление излучения 73 Ом, а четвертьволновой несимметричный вибратор - 53 Ом. На практике эти сопротивления изменяются от 5 до 120 Ом для полуволновой и от 5 до 80 Ом для четвертьволновой антенны. Сопротивление антенны можно измерить с помощью измерительного моста. Обычно для этого используют мост Уитстона, который еще называют антенноскопом. Конструкция его проста и описана в разных изданиях для радиолюбителей. Измерение проводят после настройки антенны в резонанс. Принято измерять импеданс антенны во всем рабочем диапазоне частот, чтобы учесть наличие реактивности на краях диапазона.

Диаграмма направленности антенны. Диаграмма направленности передающей антенны

Можно снимать поворачивая ее и измеряя напряженность поля фиксированной точке на частоте передачи. Эти измерения дают диаграмму направленности в полярных координатах.

Полярная диаграмма показывает направление, в котором концентрируется энергия антенны.

В радиолюбительской практике это наиболее сложный вид измерений. Проводя измерения в ближней зоне необходимо учитывать ряд факторов влияющих на достоверность измерений. Любая антенна кроме основного лепестка имеет еще и ряд боковых лепестков, в диапазоне коротких волн мы не можем поднять антенну на большую высоту. Наибольшая энергия поступает от передающей к приемной антенне в случае, если первая зона Френеля свободна от посторонних предметов, При измерениях диаграммы направленности в диапазоне КВ боковой лепесток отразившись от Земли или от ближнего здания может попасть на измерительный зонд, как в фазе так и в противофазе, что приведет к ошибке в измерениях.

Потребуется несколько контрольных измерений с измерением расстояния до измерительного зонда и измерение высоты установки зонда. Такая погрешность возникает и при измерении на дальних трассах. Оптимальный угол прихода радиоволн от корреспондента зависит от состояния тропосферы и количества переотражений. Это приводит к тому, что разные корреспонденты в зависимости от трассы будут давать разные цифры при оценке отношения F/B В связи с выше сказанным желательно размещать зоны на такой же высоте, как и антенна и расстояние от антенны до измерительного зонда выбирать от 1,5 до 2

Коэффициент усиления. Если антенна излучает одинаковую мощность во всех направлениях, она называется изотропной или математической моделью, обычно на практике коэффициент усиления выражают в децибелах по отношению к эталонному диполю. Однако важно, чтобы эталонная и исследуемая антенна измерялись в идентичных условиях. Имеется ввиду одинаковая высота подвеса над Землей и одинаковое расстояние до измерительного зонда, при этом, близкое расстояние между двумя измеряемыми из-за влияния антенн друг на друга. Если возле антенны типа волновой канал, на близком расстоянии расположить диполь,

То мы получим синфазную решетку с одной пассивной и одной активной антенной. Изменится диаграмма направленности обоих антенн и в большей степени это повлияет на полуволновой диполь, его усиление будет больше, чем обычного одиноко стоящего диполя.

Чтобы избежать этой ошибки, сначала с помощью индикатора напряженности поля измеряют

Полуволновой диполь, а потом снимают его, на его место устанавливают новую испытываемую антенну и проводят еще одно измерение.

К.С.В. Коэффициент стоячей волны. Как видим этот параметр стоит на последнем месте и не является первостепенным. Если антенна настроена в резонанс и в ходе настройки мы скомпенсировали ее реактивность, и согласовали с фидером питания по сопротивлению, К.С.В. будет- единица. Любая антенна, простая она или сложная, является резонансным устройством и требует настройки. Настройка включает в себя измерение основных параметров антенны и коррекция их путем подгонки линейных размеров элементов антенны, расстояний между элементами, настройки согласующих и симметрирующих устройств. Так как антенну мы сами не рассчитываем, а берем уже размеры готовой проверенной на практике конструкции, возникает вопрос о целесообразности настройки антенн. Как выше уже было сказано, антенна является резонансным устройством, и так как любое резонансное устройство при повторении требует настройки, то и на антенну распространяются эти же правила. Представьте себе, что нам нужно рассчитать параллельный контур на какую-то конкретную частоту, по каким бы формулам мы бы не считали, какие бы программы не применяли, практически получить нужную частоту мы можем, только после настройки контура уже в готовой конструкции генератора. Не возможно рассчитать влияние экранов, паразитные емкости и индуктивности монтажа и так далее. Тоже самое происходит и с антенной, краевой эффект здания на котором расположена антенна, влияние оттяжек мачты и т.д., очень много неизвестных величин. И даже все перечисленное выше еще не аргумент, подумаешь добились прибавки в усилении антенны пол децибела или децибел, разве это можно реально оценить при работе в эфире, оказывается можно. Ведь антенну характеризует не один какой-то конкретный параметр, а совокупность всех основных параметров, к которым относятся: усиление, диаграмма направленности, коэффициент полезного действия. Здесь следует привести пример, который известен многим радиолюбителям. При переходе от простых антенн к более сложным реальная прибавка в силе сигнала намного больше, чем при сравнении числовых значений усиления простой и более сложной антенны. Например, если простую антенну типа полуволновой диполь, сравнивать с антенной двойной квадрат, то даже не настроенный двойной квадрат с усилением например 5 децибел в эфире может дать прибавку в силе сигнала от 10 до 30 децибел по сравнению с полуволновым диполем, в зависимости от состояния эфира, прохождения, угла прихода сигнала, наличие индустриальных помех и т.д. Точно такой же эффект мы могли бы наблюдать сравнивая две идентичных антенны, одна из которых была настроена по всем основным параметрам, вторая собрана по расчетным значениям. А так как основная масса радиолюбителей настраивает антенны только по К.С.В., отсюда и чудеса в эфире, одну и туже конструкцию антенны одни хвалят, другие ею не довольны. Если настраивать антенну только по К.С.В., то с основными параметрами кому как повезет, а впадая в крайность и настраивая антенну только по К.С.В., можно из антенны сделать хорошую согласованную нагрузку для выходного каскада передатчика. Он хорошо будет работать в нормальном режиме, только антенна при этом может иметь плохую диаграмму направленности, низкий коэффициент полезного действия, часть мощности будет расходоваться на нагрев элементов антенны и антенно-фидерного тракта и самое неприятное, что может быть для радиолюбителя - это помехи телевидению.

Из этого следует, что необходимо проводить измерения и настройку, как самой антенны, так и отдельных ее узлов, входящих в антенно-фидерный тракт, таких, как симметрирующие и согласующие устройства. При изготовлении и проработке узлов и деталей будущей антенны предусмотреть возможности измерения линейных размеров, там, где это необходимо для настройки отдельных элементов антенны, учитывая тот фактор, что антенна должна настраиваться на высоте ее постоянной эксплуатации. Возможность неоднократного спуска и подъема антенны или дистанционной подстройки.

Исходя из того, что основная масса радиолюбителей не имеет хорошей базы специализированных приборов, определим минимум простых и самодельных приборов, необходимых для измерений основных параметров антенны. Приборы представлены в таком порядке, в котором должны проводиться измерения, и другой порядок измерений при настройке недопустим.

Г.И.Р. Гетеродинный индикатор резонанса - прибор для определения резонансной частоты элементов антенны. Это простой генератор, собранный по схеме емкостной или индуктивной трёхточки дополненной детектором и усилителем постоянного тока. В качестве индикатора обычно применяют стрелочный прибор. Желательно, чтобы генератор имел электронную настройку на частоту, например с помощью варикапа. Генератор компактно монтируется в небольшой коробочке из диэлектрика. Генератор крепится к измеряемому элементу антенны через диэлектрик, или подносится к элементу антенны на диэлектрической штанге. К стабильности генератора не предъявляется высоких требований, так как время измерения не продолжительное. Измерение резонансной частоты активного элемента антенны производится при отключенном кабеле питания антенны. Если это симметричный вибратор или рамка, то в месте подсоединения кабеля делают закоротку или устанавливают постоянное сопротивление, величина которого соответствует сопротивлению активного элемента антенны. От генератора вниз идут 4 провода по которым подается: напряжение питания, напряжение для управления варикапом и снимается напряжение с усилителя постоянного тока, четвертый провод общий. В руках оператора дополнительный пульт в котором размещено: питание для генератора, переменный резистор управления варикапом и микроамперметр. Частота генератора контролируется с помощью вспомогательного приемника, который находится рядом. Это измерение лучше проводить вдвоем. Один оператор управляет частотой генератора ГИРа и следит за показаниями стрелочного прибора, второй оператор контролирует по приемнику частоту ГИРа. При настройке, когда частота генератора ГИРа совпадает с резонансной частотой измеряемого элемента антенны, стрелочный прибор покажет падение напряжения. По приемнику определяем частоту генератора ГИРа. Это наиболее точный метод определения резонансной частоты антенны. Иногда генератор ГИРа связывают с активным элементом антенны через кабель питания антенны. Кабель при этом должен быть кратным полволны для заданной частоты. Такой метод требует точного измерения электрической длины кабеля, возрастает погрешность при измерении, сужается диапазон измерений. Подстроив активный элемент антенны в резонанс,

(путем измерения его длины или периметра, если это рамка) переходим к измерению входного сопротивления активного элемента антенны на этой частоте резонанса. Входное сопротивление антенны измеряется с помощью высокочастотного моста. Это так же может быть самодельный, простой прибор доступный в изготовлении даже для начинающего радиолюбителя. Схемы ВЧ - мостов неоднократно публиковались в литературе для радиолюбителей. Возьмите самую простую схему. Пусть этот простой ВЧ - мост даже не показывает характер реактивности, просто вращая переменный резистор находим провал по напряжению, если стрелка прибора не падает до нуля это говорит о том, что в антенне

присутствует какая-то реактивность емкостного или индуктивного характера.

Эта реактивность устраняется введением в точку подключения антенны к РК кабелю емкости или индуктивности в зависимости от характера реактивности (реактивность может быть емкостного или индуктивного характера), подобрав их номинал до устранения реактивной составляющей. Так как радиолюбительские диапазоны узкие, удобно компенсировать реактивную составляющую не дискретными элементами, а короткозамкнутым шлейфом, или узкополосным симметрирующим устройством, об этом подробно изложено в журнале

, Радио - Дизайн, № 13. При изготовлении ВЧ - моста, основное условие, паять схему нужно деталь в деталь, с минимальным по длине выводами от элементов. Схема должна быть компактной, пусть разъемы и переменный резистор располагаются в разных плоскостях, не стремитесь сделать большой и красивый прибор. Резисторы желательно применить без индукционные, если нет возможности достать без индукционные резисторы, вместо одного резистора ставьте 3 - 4 резистора параллельно, это уменьшит индуктивность простых резисторов. На низкочастотных диапазонах, ниже 10 Мгц, можно применить любые резисторы, кроме проволочных. В качестве индикатора напряженности поля - любой микроамперметр с детектором. Единственное условие, антенна индикатора (диполь или штырь) должны быть на много меньше четверти длины волны измеряемого диапазона.

Главное, это научиться пользоваться приборами. Практика показывает, что и простыми самодельными приборами можно хорошо настроить антенну по всем основным параметрам.

Многие не понимают важности хорошего согласования тракта Радио-ЛинияПередачи-Антенна. Или вернее понимают важность, но совершенно не в состоянии реально оценить состояние дел. Чаще всего довольствуются показаниями встроенного КСВ метра близкими к единице. Самое неприятное при этом состоит в том, что в случае плохого положения дел, владелец радио повышает мощность до тех пор пока не станут отвечать. А сколько мощности наведется на телевизор соседа и уйдет на разогрев атмосферы — вопрос второй… Попытаемся разобраться.

На картинке схематично изображена схема из трех устройств и двух переходов между ними.

Секрет в том, что КСВ метр показывает то что он «видит» на разъёме трансивера. Остальные устройства и импедансы «прячутся за спины» впереди стоящих как одна матрёшка внутри другой. И на каждом переходе и устройстве сушествуют потери обусловленные затуханием в кабеле или линии передачи и плохим КСВ. Для начала определимся с единицами измерения. Для специалистов, например в области сельского хозяйства, термин диБи ближе к медицинскому, чем к понятию «во сколько раз». Поэтому для начала таблица потерь в Дб и расшифровка в процентах, в которых все хорошо понимают. А теперь таблица физических потерь в линиях и местах соединений в зависимости от диапазона расчитанные специальной программой моделирования линий передачи а также потери при плохом согласовании..

Глядя на эту картину легко согласиться с тем, что при неблагоприятном раскладе в антенну может вообще ничего не попасть:-).

А теперь ближе к радиотехнике. Если антенна имеет реальный импеданс равный сопротивлению линии передачи, будь то коаксиальный кабель, четвертьволновой трансформатор или настроенная линия, то на разъёме трансивера КСВ-метр измерит реальный КСВ антенно-фидерного устройства (АФУ). Если нет, то КСВ-метр покажет скорее согласование с кабелем, чем со всей системой. В связи с тем, что измерять КСВ непосредственно на антенне, уже поднятой над землей, очень неудобно, для связи с антенной часто применяют настроенные линии и четверть или полуволновые отрезки кабеля, также являющимися трансформаторами, которые точно «передают» на вход радио значение КСВ антенны (импеданс). Именно поэтому, если сопротивление антенны неизвестно, или её только настраивают, имеет смысл применять коаксиальный кабель определённой длины. Приведённые выше таблицы помогут выбрать из двух зол наименьшее — либо потери в фидере, либо потери КСВ:-). В любом случае то, что я описал выше лучше знать, чем оставаться в неведении… При выборе, установке или настройке той или иной антенны необходимо знать несколько основных их свойств, которые можно описать следующими понятиями.

Резонансная частота

Антенна излучает или принимает электромагнитные колебания с наибольшей эффективностью только тогда, когда частота возбуждающего колебания совпадает с резонансной частотой антенны. Из этого следует, что ее активный элемент, вибратор или рамка имеют такой физический размер, при котором наблюдается резонанс на нужной частоте.

Изменением линейных размеров активного элемента — излучателя, антенна настраивается в резонанс. Как правило (исходя из наилучшего соотношения эффективность/трудоёмкость и согласования с линией передачи), длина антенны равна половине или четверти длины волны на центральной рабочей частоте. Однако из-за емкостных и концевых эффектов электрическая длина антенны больше, чем ее физическая длина.

На резонансную частоту антенны влияют: близость расположения антенны над землей или какого-нибудь проводящего объекта. Если это антенна многоэлементная, то резонансная частота активного элемента может еще изменяться в ту или иную сторону в зависимости от расстояния активного элемента по отношению к рефлектору или директору. В справочниках по антеннам приводятся графики или формулы для нахождения коэффициента укорочения вибратора в свободном пространстве в зависимости от отношения длины волны к диаметру вибратора.

В действительности коэффициент укорочения определить точнее довольно сложно, т.к. существенное влияние оказывает высота подвеса антенны, окружающие предметы, проводимость почвы и т.п. В связи с этим, при изготовлении антенны, используют дополнительные элементы подстройки, позволяющие в небольших пределах изменять линейные размеры элементов. Одним словом «доводить» антенну до рабочего состояния лучше на месте её постоянного расположения. Обычно, если антенна проволочная типа диполя или Inverted V, укорачивают (или удлиняют) провод, подключенный к центральной жиле фидера. Так меньшими изменениями можно добиться большего эффекта. Таким образом настраивают антенну на рабочую частоту. Кроме этого, изменяя наклон лучей в Инвертед V, подстраивают по минимуму КСВ. Но и этого может оказаться недостаточно.

Импеданс или входное сопротивление (или сопротивление излучения)

Умное слово Импеданс обозначает комплексное (суммарное) сопротивление антенны и оно изменяется вдоль ее длины. Точка максимального тока и минимального напряжения соответствует наименьшему импедансу и называется точкой возбуждения. Импеданс в этой точке называется входным импедансом. Реактивная составляющая входного импеданса на резонансной частоте теоретически равна нулю. На частотах выше резонансной, импеданс носит индуктивный характер, а на частотах ниже резонансной — емкостной. На практике реактивная составляющая в большинстве случаев меняется от 0 до +/-100 Ом.

Импеданс антенны может зависеть и от других факторов, например, от близости расположения к поверхности Земли или каким-либо токопроводящим поверхностям. В идеальном случае симметричный полуволновой вибратор имеет сопротивление излучения 73 Ом, а четвертьволновый несимметричный вибратор (читай штырь) — 35 Ом. В реальности влияние Земли или проводящих поверхностей может изменить эти сопротивления от 50 до 100 Ом для полуволновой и от 20 до 50 Ом для четвертьволновой антенны.

Известно, что антенна Inverted V, из-за влияния земли и других объектов никогда не получается строго симметричной. И чаще всего сопротивление излучения в 50 Ом оказывается смещено от середины. (Следует одно плечо укоротить, а другое увеличить на эту же величину.) Так, например, три противовеса чуть короче четверти волны расположенные под углом в 120 градусов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, превращают сопротивление GP в очень удобные для нас 50 Ом. И вообще сопротивление антенны чаще «подгоняют» под сопротивление линии передачи, чем наоборот, хотя известны и такие варианты. Этот параметр очень важен при конструировании узла питания антенны.

Не специалисты и не очень опытные радиолюбители, я, например, даже не догадываются, что активные элементы во многодиапазонных антеннах можно подключать физически не все! Например, очень распространенная конструкция, когда непосредственно к фидеру подключается только два, а то и один элемент, а остальные возбуждаются переизлучением. Даже жаргонное слово такое есть – «переопылением». Конечно это не лучше чем прямое возбуждение вибраторов, но очень экономно и сильно упрощает конструкцию и вес. Пример – многочисленные конструкции трехдиапазонных антенн типа Уда-Яги и Русские Яги в том числе — конструкции линейки XL222, XL335 и XL347.

Активное питание всех элементов – это классика, так сказать. Всё по науке, максимальная полоса пропускания без завалов, намного лучше диаграммы направленности и соотношения Front/Back. Но всё хорошее всегда дороже. И тяжелее 🙂 Поэтому за этим тянется более могучая мачта, такая же поворотка, площадь под растяжки и т.д. и т.п. Для нас, потребителей, стоимость – не последний аргумент.

Не следует забывать и о таком приёме как симметрирование. Оно необходимо для устранения «перекоса» при питании симметричной антенны несимметричной линией питания (в нашем случае коаксиальный кабель) и вносит значительные изменения в реактивную составляющую сопротивления приближая его к чисто активному.

На практике это или специальный трансформатор именуемый балун (баланс-унбаланс) или просто некоторое количество ферритовых колец, надетых на кабель вблизи точки подключения антенны.

Обратите внимание, что когда мы говорим «балун-трансформатор», то имеем в виду что в этом случает реально транфсормируется импеданс, а если это просто балун, то скорее это дроссель включенный в цепь оплетки кабеля.

Обычно даже для диапазона 80 метров хватает десятка колец (типоразмер по кабелю, проницаемость что-нибудь от 1000НН и меньше). На диапазонах выше и того меньше. Если кабель тонкий, и есть одно или несколько колец большого диаметра, можно поступить наоборот: намотать на колце(цах) несколько витков кабелем.

Важно: из всех витков что помещаются, половину надо намотать в другую сторону.

У меня на диполе 80-ти метрового диапазона 10 витков кабеля на кольце 1000НН, а на трехдиапазонном гексабиме(спайдере) 20 колец надетых на кабель. Их общее сопротивление (как индуктивность) на рабочей частоте должно быть более 1 килоОма. Это исключит протекание тока по оплетке кабеля, тем самым достигается симметричное возбуждение в точке подключения.

Самое практичное решение, в связи со своей простотой и эффективностью применяемое повсеместно – это 6-10 витков кабелем питания в катушку диаметром 20 сантиметров (витки следует закрепить или на каркасе или пластиковыми направляющими так, чтобы получилась индуктивность, а не бухта кабеля:-). На фото это можно хорошо рассмотреть. Этот прием отлично сработает и на вашем обычном диполе. Попробуйте, и вы сразу заметите разницу в уровне TVI.

Усиление

Если антенна излучает одинаковую мощность абсолютно во всех направлениях, она называется изотропной, т.е. диаграмма направленности – сфера, шар. Реально такая антенна не существует, поэтому её еще можно назвать виртуальной. У неё только один элемент – у неё нет усиления.

Понятие «усиление» может применить только к многоэлементным антеннам, оно образуется за счет переизлучения синфазных электромагнитных волн и сложения сигналов на активном элементе. Всем нам знакома ситуация с плохой связью мобильных телефонов в сельской местности? И как мы её решаем? Находим длинный токопроводящий предмет и подносим к нему «мобилу» как можно ближе. Качество связи возрастает. Конечно же, за счет переизлучения найденным нами токопроводящим предметом сигналов базовой станции. Те, кто постарше, может быть помнят аналогичную ситуацию с транзисторными приемниками 60-тых, слушая «Битлз». Та же ситуация. Особенно это было заметно на магнитных антеннах: из-за большого количества витков магнитной антенны суммируемое переизлучаемое напряжение было больше. Особый случай, иногда употребляют слово «усиление» в отношении одиночного штыря для определения насколько вертикальная составляющая излучения меньше излучения в горизонтальной плоскости. Априори это не есть усиление – это скорее коэффициент трансформации 🙂 Не путайте с фазированными или коллинеарными вертикалами: в них два или больше элементов, и у них есть реальный коэффициент усиления. Коэффициент усиления можно получить, сконцентрировав энергию излучения в одном направлении. Усиление образуется за счет сложения-вычитания радиоволн возбужденных в вибраторе и переизлучённых директором. На анимированном чертеже результирующая волна показана зелёным цветом.

Коэффициент направленного действия (КНД) является мерой увеличения потока мощности за счет сжатия диаграммы направленности в каком-то одном направлении. Антенна может иметь высокий КНД, но малый коэффициент усиления, если омические потери в ней велики и «съедают» полученное за счет переизлучения полезное напряжение. Коэффициент усиления рассчитывается сравнением напряжения на измеряемой антенне, с напряжением на эталонном полуволновом диполе, работающем на той же частоте, что и измеряемая антенна, и том же удалении от передатчика. Обычно коэффициент усиления выражается в децибелах по отношению к эталонному диполю — dB. Точнее это будет называться dBd . А вот если сравнивать с виртуальной, изотропной антенной, то тогда величина будет выражаться в dBi и само число будет несколько больше, потому что диполь всё-таки имеет какие-то направленные свойства – максимумы в направлении перпендикулярном полотну, если помните, а изотропная антенна нет. В знаменателе меньшее число, поэтому и отношение больше. Но вы на них не «введитесь», мы практики, смотрим всегда на dBd.

Диаграмма направленности

Антенны стараются конструировать таким образом, чтобы они имели максимум коэффициента усиления (принимали и передавали) в заранее выбранном направлении. Это свойство называется направленностью. На анимации приведен динамический чертёж сложения-вычитания возбуждаемой в вибраторе и переизлучённой рефлектором и директором радиоволн. Зелёным цветом обозначена результирующая радиоволна.

Характер излучения антенны в пространстве описывается диаграммой направленности. Кроме излучения в основном (главном) направлении, существуют побочные излучения - задние и боковые лепестки.

Диаграмму направленности передающей антенны можно построить, поворачивая ее и измеряя напряженность поля на фиксированном расстоянии и не изменяя частоту передачи. Эти измерения преобразованные в графическую форму дают представление в каком направлении антенна имеет максимальный коэффициент усиления, т.е. полярная диаграмма показывает направление, в котором концентрируется энергия, излучаемая антенной в горизонтальной и вертикальной плоскостях. В радиолюбительской практике это наиболее сложный вид измерений. Проводя измерения в ближней зоне необходимо учитывать ряд факторов влияющих на достоверность измерений. Любая антенна кроме основного лепестка имеет еще и ряд боковых лепестков, в диапазоне коротких волн мы не можем поднять антенну на большую высоту. При измерениях диаграммы направленности в диапазоне КВ боковой лепесток отразившись от земли или от ближнего здания может попасть на измерительный зонд, как в фазе так и в противофазе, что приведет к ошибке в измерениях.

Диаграмма направленности есть и у простых проволочных антенн. Например у диполя — восьмерка с глубокими провалами в диаграмме, что не есть хорошо. То же самое у популярной антенны Inverted V.

Если все хорошо помнят учебники по радиотехнике или Ротхаммеля, то инвертед ви (диполь) имеет восьмерочную диаграмму. Т.е. есть глубокие провалы. А если поменять положение полотен, поменять местами одну пару (сдвинуть полотна одной антенны например под углом 90 градусов), то диаграмма начинает приближаться к условно говоря толстой сардельке. Но самое главное — пропадают провалы, а диаграмма «округляется». У диполя достаточно изменить угол между половинками. А если сделать у волнового диполя этот угол равным 90°, то с некоторой натяжкой диаграмму излучения можно назвать круговой.

Полоса пропускания

Как правило, различают два класса антенн: узкополосные и широкополосные. Очень важно, чтобы в рабочем интервале частот поддерживалось хорошее согласование и заданное усиление. Полоса пропускания антенны не должна меняться при перестройке по частоте передатчика или приемника. К узкополосным антеннам относятся все простые резонансные антенны, а также направленные такие как «волновой канал” и «квадрат”. Меня, как заядлого телеграфиста, вполне устраивают антенны с полосой 100 кгц, но есть универсалы, любители SSB, поэтому производители антенн стараются обеспечить полосу пропускания равную ширине радиолюбительских участков. Например, антенна волновой канал” на радиолюбительский диапазон 14 МГц должна иметь полосу пропускания не менее 300 кГц (14000 — 14300 кГц) и к тому же хорошее согласование в этой полосе частот. Широкополосные антенны отличаются большим диапазоном изменения частот, в котором сохраняются рабочие свойства антенны, во много раз превосходящим в этом отношении резонансные системы. К ним относятся логопериодические и спиральные антенны.

Коэффициент полезного действия (КПД)

Часть подводимой к антенне мощности излучается в пространство, а другая часть в проводниках антенны превращается в тепло. Поэтому, антенну можно представить как эквивалентное нагрузочное сопротивление состоящее из двух параллельных составляющих: сопротивления излучения и сопротивления потерь. Эффективность антенны характеризуется ее КПД или отношением полезной (излучаемой) мощности к суммарной мощности, подводимой к антенне. Чем больше сопротивление излучения по отношению к сопротивлению потерь, тем больше КГIД антенны. Совершенно очевидно, что хорошие электрические контакты и небольшие омические сопротивления (толщина элементов) – это хорошо.

Как видите, этот параметр интересует нас в поледнюю очередь и не является главным. (Не дай бог вам подумать, что его плохому значению можно не огорчаться. Если КСВ более двух – это плохо). Если антенна настроена в резонанс и в ходе настройки мы скомпенсировали ее реактивность, и согласовали с фидером питания по сопротивлению, то КСВ будет равен единице. Только не используйте в качестве КСВ-метра встроенный в трансивер прибор. Он скорее индикатор. Плюс ко всему не всегда вылючается автотюнер. А мы ведь хотим знать правду. 🙂 И еще не забудьте про симметрирование (см. выше). Известно, что можно запитывать антенны коаксиальным кабелем любой длинны, на то он и несимметричный коаксиальный кабель, но в случае, когда по одному кабелю запитывается две антенны, лучше убедиться, что для обоих расчетных частот длинна кабеля кратна полуволне.

Например, для частоты 14,100 длина кабеля должна быть:

100 / 14,1 х 1; 2; 3; 4 и т.д. = 7,09м; 14,18м; 21,27м; 28,36м и т.д.

Для 21,100мгц соответственно:

100 / 21,1 х 1; 2; 3; 4 и т.д. = 4,74м; 9,48м; 14,22м; 18,96м; 23,70; 28,44 и т.д.

Обычно народ считает приоритетным минимальную длину фидера, а если просчитать немного большие длины, то мы увидим, что для диапазонов 15 и 20 метров первая «кратность» наступит при длине кабеля 14,18 и 14,22 метра, вторая, соответственно, 28,44 метра и 28,36 метра. Т.е. разница в 4-ре сантиметра, длинна разъема PL259. 🙂 Этой величиной пренебрегаем и имеем один фидер для двух антенн. Просчитать «кратную длину» фидера для диапазонов 80 и 40 метров для вас теперь не составит труда. Если мы не забыли про симметрирование, теперь мы можем настраивать антенну с уверенностью в том, что фидер не вносит никаких помех в чистоту эксперимента. Очень хороший вариант два двойных Инвертед Ви на двух мачтах: 40 и 80 + 20 и 15 метров. С таким вариантом (ну еще GP на 28 мгц на случай если будет прохождение) EN5R выезжает практически во все экспедиции.

Ну, вот теперь мы вооружены теоретическими знаниями о свойствах антенн и адекватно можем воспринимать советы по их исполнению и настройке. Конечно же всё теоретически, потому что вам на месте видней. Самый популярный среди антенн у радиолюбителей – диполь. Итак, исходные условия: мы можем поднять-опустить диполь в течении получаса и много раз в день. Тогда, скорее всего, нет смысла тратить время на предварительную настройку его на земле: это нетрудно будет выполнить для его работы на высоте подвеса. Из предварительных теоретических познаний вам понадобится только сведения о том, что рабочая частота диполя вблизи земли с подъемом «уйдет» вверх на 5-7 процентов. Например, для 20-ти метрового диапазона это 200-300 кгц.

Для настройки в резонанс с рабочей частотой обычного диполя можно использовать (кроме системы опустить-отрезать-поднять) или свип-генаратор (многие знают этот прибор под именем ГКЧ), или ГИР или, на худой конец, ГСС и осциллограф. Понятно, что если таких приборов нет, то придется настраивать полотно диполя в резонанс с помощью обыкновенного индикатора поля, или как его еще называют – зонд. Это обычный диполь с длинной полотен не менее чем в десять раз меньше чем расчетная длинна самой антенны, подключенный к выпрямительному мосту (лучше на германиевых диодах – будет реагировать на меньшее напряжение), нагруженному на обычный стрелочный прибор – микроамперметр с максимальным размером шкалы (чтобы лучше видно было). Лучше будет если зонд будет с контуром(фильтром) на рабочую частоту, чтобы не настроиться на мобилку соседа, и с усилителем. Например такой. Понятно, что подгоняем длину диполя по максимуму его излучения на рабочей частоте. Минимум КСВ в этом случае должен образоваться автоматом. Если нет, вспоминаем про симметрирование. Если не помогает и значение КСВ всё еще высокое – придется вспомнить о способах согласования. Хотя это бывает очень редко.

Следующая по сложности композиция – несколько диполей по одному кабелю. Ну, про кабель читайте выше, а про полотна следует знать следующее: для их минимального влияния одного на другой их следует растягивать под углом в 90 градусов. Если такой возможности нет, то после коррекции длинны одного, скорее всего, придется корректировать и другой. Несколько inv V. по одному кабелю – вариант описанный выше и отличается только тем, что «подровнять» КСВ к минимальному значению можно регулируя угол наклона полотен в вертикали (к мачте), что, конечно, проще, чем изготовление согласующего устройства и даже проще очередной подгонки динны полотна.

Итак, выясняется, что должна выполняться последовательность действий – сначала антенну настраивают в резонанс, а затем добиваются минимального КСВ в необходимой полосе частот. Всё это справедливо для простых дипольных антенн. И очень усложняется, в случае если антенна многоэлементная. В этом варианте без специальных приборов не обойтись, так как следует настроить не только систему с несколькими неизвестными, но еще и добиться вполне определённых направленных свойств.

Настройка включает в себя измерение основных параметров антенны и коррекцию их путем подгонки линейных размеров элементов антенны, расстояний между элементами, настройки согласующих и симметрирующих устройств. Совет: доверьтесь специалистам. Как говорил известный белорусский коротковолновик Владимир Приходько EW8AU, «настраивая антенну только по КСВ, можно из антенны сделать хорошую согласованную нагрузку для выходного каскада передатчика. Он хорошо будет работать в нормальном режиме, только антенна при этом может иметь плохую диаграмму направленности, низкий коэффициент полезного действия, часть мощности будет расходоваться на нагрев элементов антенны и антенно-фидерного тракта и самое неприятное, что может быть для радиолюбителя – это помехи телевидению».

Применяют их, в частности, и при настройке антенн. Однако классические варианты ГИР ориентированы на индуктивную связь с измеряемым колебательным контуром. Их небольшие по размерам катушки индуктивности в большинстве случаев не позволяют обеспечить достаточную связь с элементами антенны, например, с проволочной рамкой. В результате индикация резонансной частоты элемента становится нечёткой, что приводит к значительным погрешностям измерений.

Английский коротковолновик Питер Додд (G3LDO) решил эту проблему просто, изготовив для настройки элементов своего "двойного квадрата" несложный специализированный ГИР. Он отличается от классических вариантов этого прибора лишь его конструктивным исполнением (Peter Dodd. Antennas. — RadCom, 2008, March, p. 66,67).

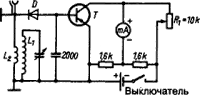

Рис. 1 ГИР для настройки проволочных антенн

Схемотехническое решение гетеродинного индикатора резонанса может быть любым — великое множество их было опубликовано в радиолюбительской литературе. Питер Додд использовал один из простейших вариантов ГИР Схема его показана на рис. 1. Индикация резонанса осуществляется в нём по изменению тока истока транзистора VT1, а чтобы эти изменения были более ярко выражены, на измерительный прибор РА1 подается напряжение смещения. Его можно регулировать переменным резистором R4, устанавливая перед началом измерений стрелку прибора близко к конечной отметке его шкалы. Частоту резонанса регистрируют цифровым частотомером. Из отечественных транзисторов в этом ГИР можно применить, например, транзисторы КП303В. Частотомер подключают к разъёму XW1.

Рис. 2 Фото устройства

Конструктивное отличие от традиционных вариантов исполнения ГИР состоит в том, что автор применил катушку больших размеров, которая позволила обеспечить заметную связь с элементом антенны, резонансную частоту которого надо измерить (рамкой или линейным вибратором). Внешний вид его прибора приведен на рис. 2. Его основанием служит диэлектрическая пластина шириной 150 и толщиной 15 мм. Длина её некритична — зависит от размеров коробки, в которой размещаются элементы ГИР, и от размеров частотомера. Автор использовал частотомер заводского изготовления. В верхней части этой пластины намотана катушка, которая содержит пять витков провода диаметром 1 мм в изоляции. Её индуктивность получилась около 3 мкГн, что обеспечило перекрытие ГИР при использованном КПЕ от 12 до 22 МГц. Изменяя число витков, можно получить и другое, требуемое для настройки конкретной антенны, перекрытие по частоте. В верхней части пластины размещены два диэлектрических крючка (из тех, что используют для крепления электропроводки), которыми прибор подвешивают на проволочный элемент антенны. Это позволяет зафиксировать взаимное положение катушки ГИР и этого элемента, что также повышает точность измерений. Часть проволочного элемента антенны будет параллельна длинной стороне прямоугольных витков катушки. Это, как показала проверка, обеспечивает достаточно сильную связь катушки ГИР с элементом антенны и надёжную регистрацию его резонансной частоты. Так, при работе с рамками "двойного квадрата" изменение показаний измерительного прибора при резонансе составляло примерно 40% от всей шкалы.

Беспроводная акустика JBL GO Black (JBLGOBLK) - Отзывы Внешний вид и элементы управления

Беспроводная акустика JBL GO Black (JBLGOBLK) - Отзывы Внешний вид и элементы управления Виртуальный компьютерный музей Dx связь

Виртуальный компьютерный музей Dx связь Как шифровалась связь: технологии защиты в годы войны Вч связь по линиям электропередачи

Как шифровалась связь: технологии защиты в годы войны Вч связь по линиям электропередачи Почему возникает ошибка "Использование модальных окон в данном режиме запрещено"?

Почему возникает ошибка "Использование модальных окон в данном режиме запрещено"?